慢性颈椎疼痛(Chronic Cervical Pain, CCP)作为现代社会的常见病症,其发病机制涉及肌肉骨骼系统、神经系统及心理因素的多维交互。传统治疗多聚焦于局部结构矫正,而颅骶疗法(Craniosacral Therapy, CST)则从生物动力学角度提出系统性解决方案。本文将深入解析其作用原理。

一、颅骶系统的解剖学基础

1.核心结构组成

硬脑膜系统:贯穿颅骨、脊柱至骶骨的连续性膜结构

脑脊液(CSF)循环:每分钟6-12次的生理性波动节律

颅缝微动机制:成人颅骨存在的0.2-0.5mm生理性位移

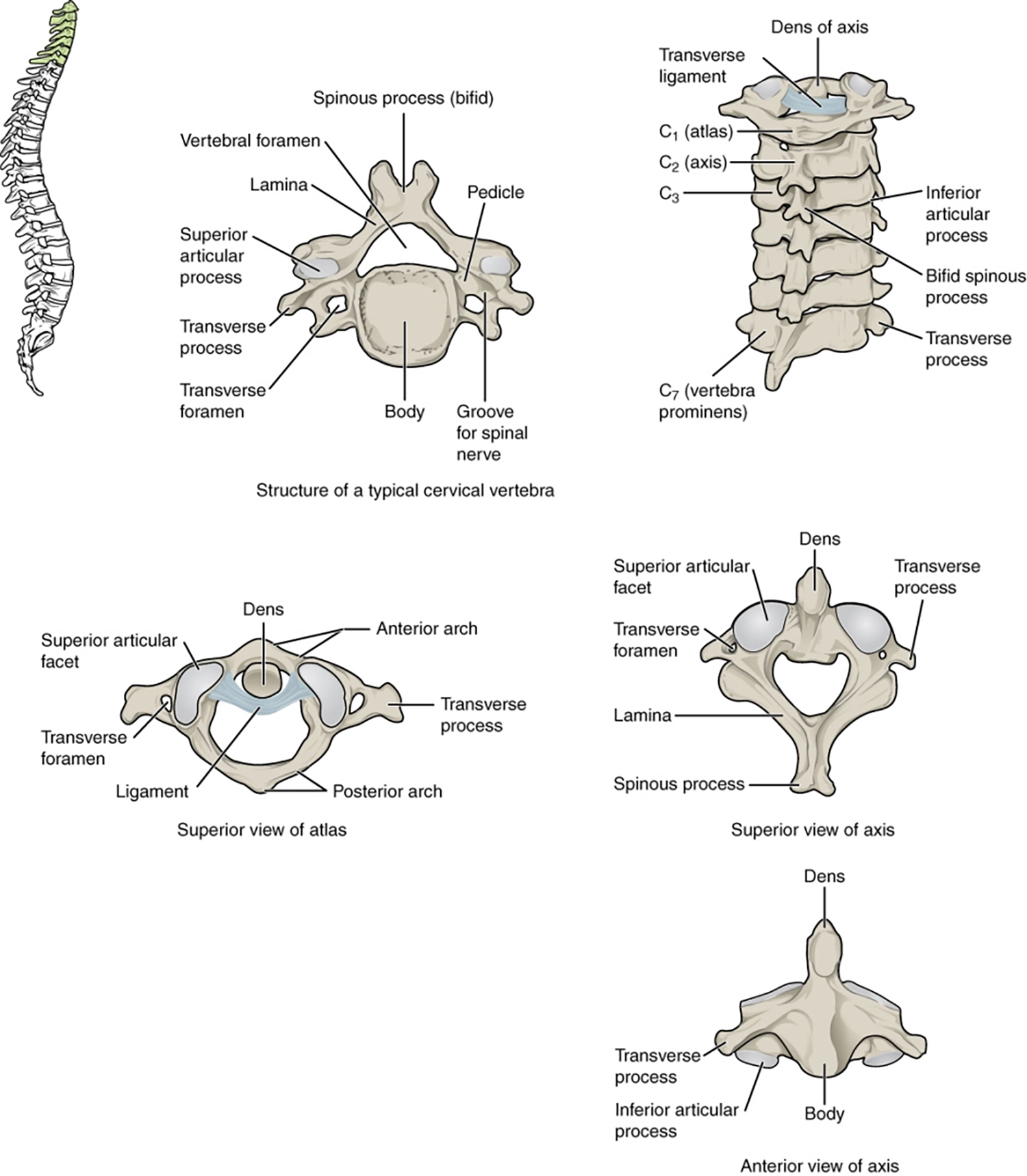

2.与颈椎的解剖关联

寰枕关节硬脑膜附着点:机械张力传导的关键节点

颈神经根鞘的硬膜延续:神经-筋膜耦合的解剖基础

椎动脉与脑膜淋巴系统的流体动力学联系

二、慢性颈椎疼痛的病理机制

1.机械性因素

椎间关节三维运动失调(耦合运动丧失)

颈深屈肌与斜方肌的张力失衡

筋膜粘连导致的运动单位募集异常

2.神经生理学改变

脊髓背角神经元中枢敏化(Central Sensitization)

交感神经持续兴奋引发的血管收缩

脑干网状结构对疼痛通路的调控异常

三、颅骶疗法的干预机制

(一) 流体动力学调节

CSF波动优化

通过轻触(<5g压力)改善蛛网膜颗粒引流效率

调节脉络丛分泌功能,恢复CSF的β-内啡肽浓度

案例研究:MRI相位对比成像显示治疗后CSF流速提升18%

(二) 硬膜张力再平衡

颅颈交界区松解技术

枕骨下肌群-硬脑膜张力链的力学解耦联

寰椎横韧带硬膜附着的应力释放

临床测量:治疗后颈屈曲ROM平均增加12°

(三)自主神经重置

迷走神经刺激效应

蝶骨-颞骨技术对颈静脉孔区域的间接调控

心率变异性(HRV)研究显示副交感活性提升27%

对HPA轴功能的正常化作用

(四)中枢疼痛处理重构

边缘系统调节

通过颅顶触觉输入影响岛叶疼痛矩阵

fMRI证实治疗后默认模式网络连接增强

疼痛阈值提升的持续效应(随访3个月仍保持41%改善)

四、临床应用规范

1.标准化操作流程

评估阶段:颅骶节律不对称性检测(SRT技术)

干预技术:额骨抬升法、骶骨减压术等10步程序

疗程设计:每周2次×4周的强化干预方案

2.禁忌症管理

急性颅脑损伤、脑积水患者的风险规避

椎动脉夹层的预防性筛查要点

颅骶疗法通过独特的生物力学-神经体液整合路径,为慢性颈椎疼痛提供了突破性的干预视角。其价值不仅在于症状缓解,更在于恢复人体固有的自我调节能力。未来研究需进一步明确不同病理分型的响应差异,推动精准化应用。

(本文干预方案实施需在专业医师指导下进行)