颅骶节律(Craniosacral Rhythm, CSR)是人体内一种微妙的生理性节律,由脑脊液(CSF)的流动和硬脑膜的张力变化所驱动,频率通常为6-12次/分钟。近年研究发现,呼吸(尤其是深慢呼吸)可通过多重途径调控颅骶节律,涉及自主神经系统、压力梯度变化及脑脊液动力学。本文将系统阐述其作用机制、实验证据及潜在临床应用。

呼吸与颅骶节律的生理学基础

1.颅骶系统的解剖与功能

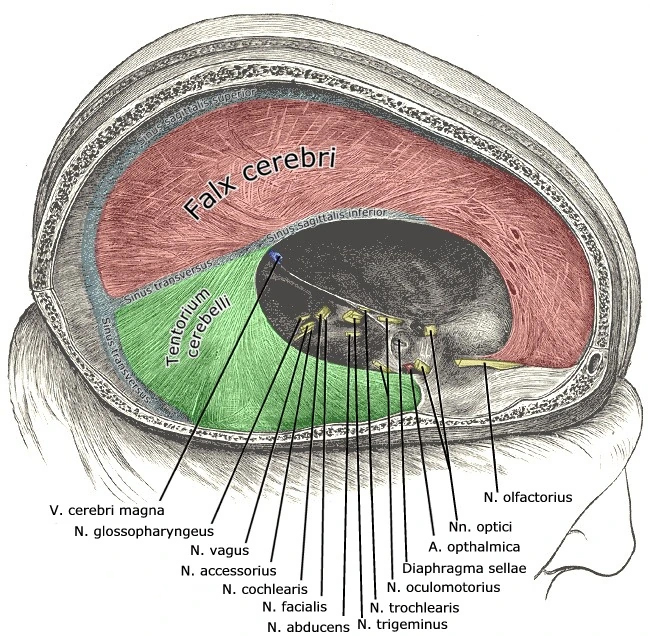

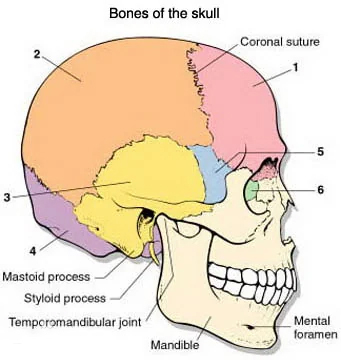

脑脊液动力学:CSF由脉络丛分泌,经脑室和蛛网膜下腔循环,其流动受颅骨缝微动和骶骨运动影响。

硬脑膜张力:硬脑膜作为弹性膜结构,其节律性收缩与舒张构成颅骶节律的解剖基础。

2.呼吸的神经调控

自主神经整合:吸气时交感神经兴奋(通过胸段脊髓),呼气时副交感神经(迷走神经)占主导,直接调节脑血管张力和CSF分泌。

胸腹泵效应:呼吸运动改变胸腔和腹腔压力,间接影响椎静脉丛和硬膜外压力,推动CSF流动。

呼吸影响颅骶节律的核心机制

1.压力梯度与流体动力学

吸气期:膈肌下降→胸腔负压增大→椎静脉丛扩张→短暂性CSF回流减少→颅骶节律振幅降低。

呼气期:腹压升高→椎静脉丛压缩→CSF前向流动增强→颅骶节律频率加快(研究显示呼气相CSF流速可提升20-30%)。

2.自主神经的节律性调控

迷走神经-颅骶通路:深慢呼吸(如6次/分钟)可增强迷走神经张力,通过胆碱能通路抑制脉络丛过度分泌,稳定CSF节律。

交感-肾上腺轴:应激性呼吸(如快速浅呼吸)可能通过β受体增加CSF分泌,导致节律紊乱。

3.脑膜力学耦合

呼吸驱动的颅骨缝微动(如额骨与顶骨缝)可改变硬脑膜张力,动物模型显示呼吸暂停时颅骶节律幅度下降40%。

实验证据与研究进展

1.影像学研究

相位对比MRI:证实呼吸周期与CSF流动的同步性,尤其在枕骨大孔和脊髓中央管处(Singer et al., 2014)。

超声监测:显示深呼吸时颅骶节律频率从10次/分钟降至6次/分钟,与呼吸频率趋同。

2.临床观察

颅骶疗法(CST):治疗师通过触诊发现,引导患者进行腹式呼吸可显著增强颅骶节律的协调性。

呼吸障碍患者:阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)患者CSF节律紊乱率高达70%,提示呼吸-颅骶关联。

临床应用与干预策略

1.呼吸训练优化颅骶功能

4-7-8呼吸法(吸气4秒→屏息7秒→呼气8秒)可同步迷走神经与CSF节律,用于焦虑和偏头痛患者。

膈肌激活训练:改善胸腹泵效率,提升CSF循环(临床案例显示可减少脑压波动性头痛)。

2.颅骶疗法中的呼吸整合

治疗师常配合患者呼气时释放硬脑膜张力,吸气时增强CSF流动反馈,提升疗效。

未来研究方向

多模态监测技术:结合fMRI与呼吸传感器,量化不同呼吸模式对CSF动力学的影响。

病理模型构建:探究呼吸障碍(如COPD)与颅骶功能障碍的因果关系。

个性化干预:开发基于呼吸生物反馈的颅骶节律调控设备。

呼吸作为连接自主神经与颅骶系统的桥梁,其调控作用兼具生理学深度与临床价值。未来研究需进一步揭示分子机制,并为神经退行性疾病、创伤性脑损伤等提供非药物干预新思路。

(本文干预方案实施需在专业医师指导下进行)