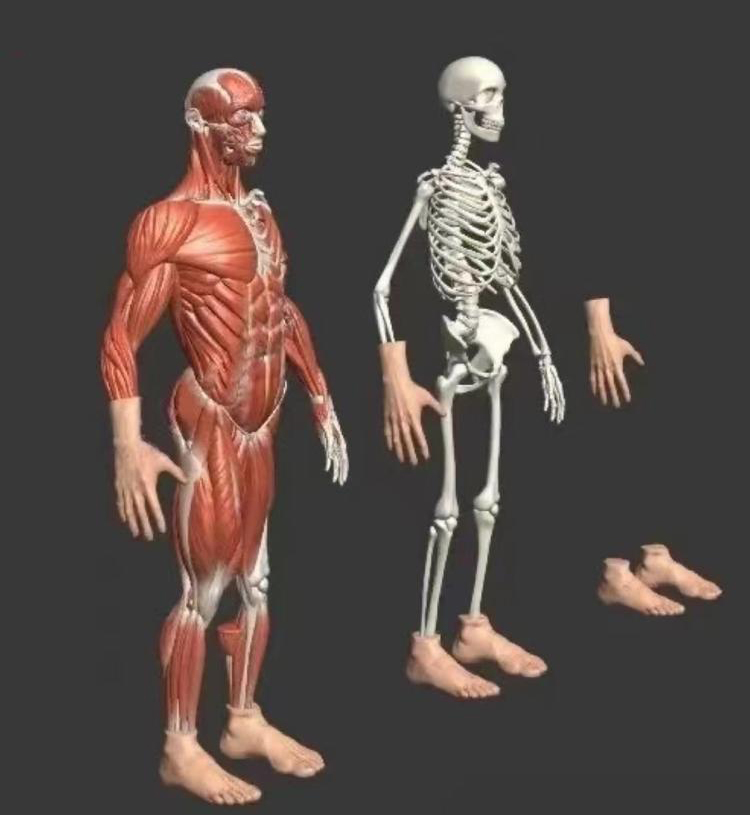

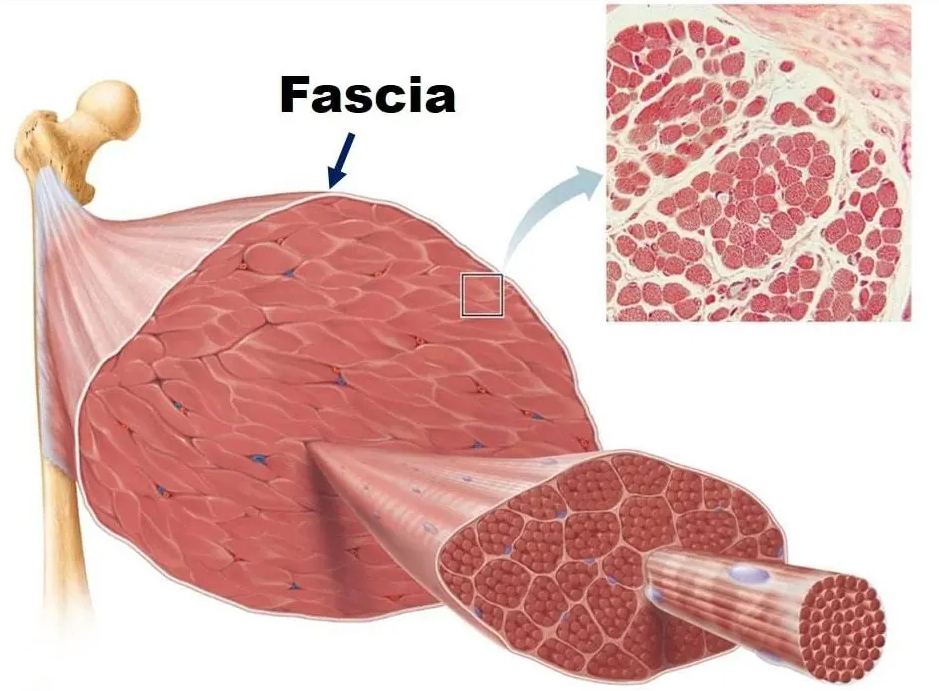

筋膜的本质:不止是“包裹材料”,更是动态感知器官

传统解剖学将筋膜视为被动的结缔组织,仅负责支撑和分隔肌肉。但近十年研究表明,筋膜是一个高度敏感的全身性感知网络,其富含三类关键受体:

1.机械感受器(如鲁菲尼小体、帕西尼小体):感知压力、剪切力与振动

2.伤害感受器:传递疼痛与炎症信号

3.自主神经末梢:与交感/副交感系统直接互动

这种密集的神经分布使筋膜成为体内最大的本体感觉器官,其信号输入量甚至超过肌肉 spindle(肌梭)。当筋膜因缺乏刺激而“失用”时,神经反馈效率下降,导致:

动作模式代偿(如腰痛患者常伴随胸腰筋膜敏感度降低)

慢性疼痛阈值下降(筋膜粘连可诱发外周敏化)

运动损伤风险增加(动态稳定性依赖筋膜的实时张力调节)

筋膜退化的核心机制:感知剥夺的恶性循环

1. 现代生活方式的“感觉饥荒”

久坐导致筋膜层间滑动减少(研究表明每天静坐>8小时者,筋膜含水量下降12%)

重复性动作使局部筋膜过度负荷(如手机使用引发的颈深筋膜挛缩)

鞋底过度缓冲削弱足底筋膜的震动感知能力

2. 神经可塑性下的功能退化

筋膜受体的神经支配遵循“用进废退”原则。当缺乏多样化力学刺激时:

Ⅰ型胶原纤维占比增加(僵硬性提升)

透明质酸分泌减少(润滑度下降)

伤害感受器异常增生(痛觉过敏)

3. 筋膜-大脑的通讯中断

筋膜通过脊髓-小脑-边缘系统通路参与运动控制。当输入信号不足时,中枢神经系统会:

提高运动单位的募集阈值(动作笨拙)

抑制γ运动神经元活性(本体感觉迟钝)

感知练习的科学原理:重建神经-筋膜对话

有效的筋膜训练需同时满足力学刺激+神经唤醒双重目标:

1. 慢速动态加载(<16%应变率)

泡沫轴滚动:通过缓慢剪切力激活筋膜中的慢适应受体(鲁菲尼小体),最佳压力为体重的20-30%

弹力带三维牵拉:在旋转+拉伸复合动作中刺激筋膜的多向张力感知

2. 振动与弹振训练

40-60Hz的局部振动可显著提高胸腰筋膜的振动感知阈值(研究显示8周训练提升27%)

快速离心收缩(如下落缓冲训练)激发筋膜的弹性反冲机制

3. 本体感觉再教育

赤足训练:足底筋膜每平方厘米含25个机械感受器,赤足行走可增强空间定位能力

闭眼平衡练习:强制依赖筋膜输入(而非视觉)维持姿势

4. 温度与流体干预

热敷(40-45℃)可暂时提高筋膜滑动性达30%

水疗中的湍流刺激能激活筋膜内的间质液流动感知

整合训练方案设计

根据筋膜研究的黄金标准(Fascia Research Society建议),每周应包含:

2次结构性训练(如瑜伽、普拉提)

3次动态加载(跳跃、摇摆动作)

每日5分钟微观训练(呼吸筋膜激活:膈肌-胸廓-骨盆底的联动)

典型案例:办公室人群的预防性训练

晨起:3分钟“筋膜唤醒”(猫牛式+手腕/脚踝画圈)

工作间歇:坐姿跟腱弹性训练(快速踮脚10次+慢速下落)

睡前:前庭-筋膜整合(单腿站立同时眼球左右追踪)

健康筋膜的本质是活的通讯系统,其功能维系不依赖被动拉伸,而需要持续的神经-力学对话。通过科学设计的感知练习,我们不仅能预防退行性改变,更能解锁身体的潜在运动智能——这或许正是传统“筋骨训练”与现代筋膜科学的终极交汇点。

(本文干预方案实施需在专业医师指导下进行)